上位との連戦で前節ジェフユナイテッド千葉に勝利したV・ファーレン長崎は、アウェイで水戸ホーリーホックと対戦し0-3で敗戦した。点差と試合内容からみて完敗といえる内容。

戦術的にみていくと、水戸の守備(特に3バック対策)と割り切った攻撃(ロングボール戦術)によるところが大きかったように思えたため詳しく書いていく。

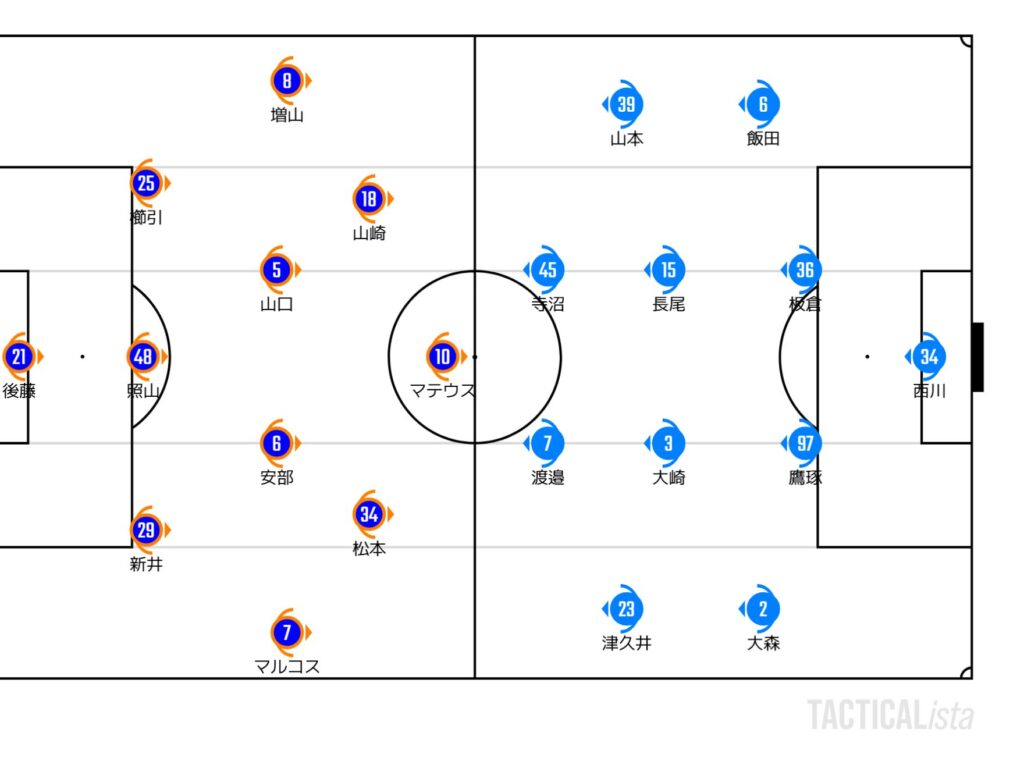

フォーメーション

長崎は前節と同じメンバーで、3-4-2-1の基本布陣。

水戸は前節からFW奥田→寺沼の1人を変更して、4-4-2の基本布陣。

水戸の対策

1.3バックへのプレス

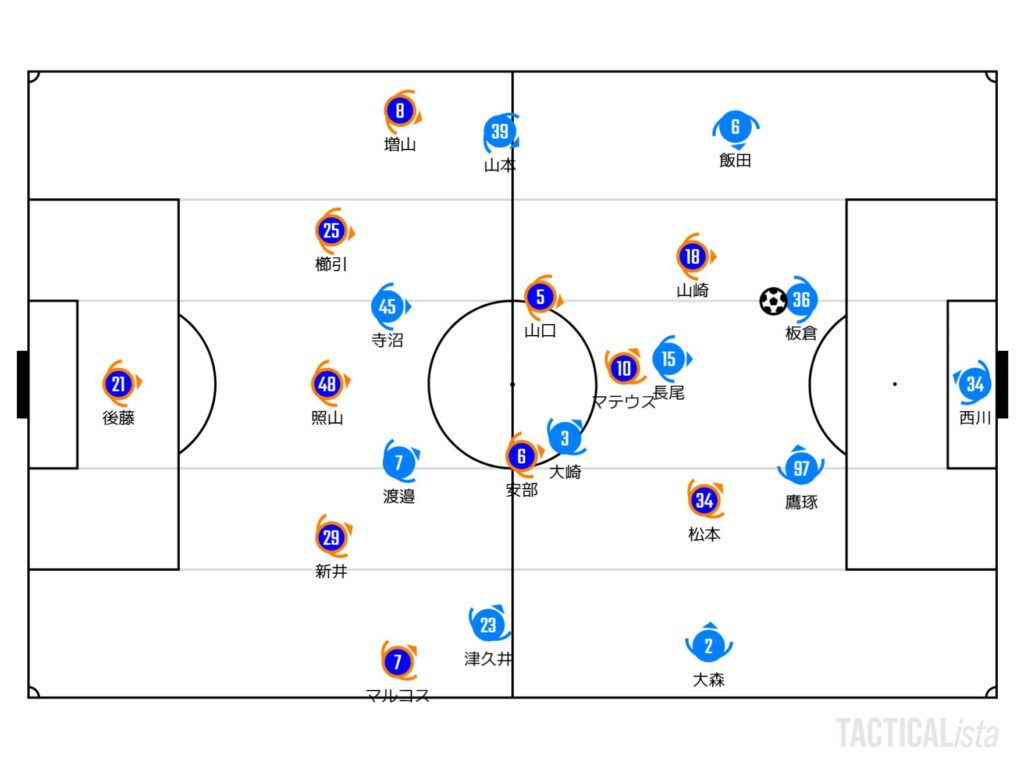

長崎は今まで通りフォーメーションの3-4-2-1のままビルドアップを行う。

それに対し、水戸は右SHを前に出して2トップ+右SHの3人で長崎の3バックと同数になるようにハイプレスする。前節の千葉と違うのが、始めから右SHを前に出していたことで、素早く3CBへプレスを行えていたことだ。

これにより、3CBはどこへパスを出せばいいのか素早く判断する必要があり、余裕をもってボールを持つことができない。それに合わせてVOの安部・山口がパスコースに入れればいいのだが、これもうまくできていなかった。

水戸の2VOは長崎のVOへマンマークに近いように守備をしていたこともあり、千葉戦のようにCBから縦にパスを出すことができなかった。そのため、ビルドアップは滞り唯一の逃げ道となるサイドへパスを出すことになるだが、、、。

2.増山へのマーク

長崎の攻撃は左サイドからが多い。それは増山の突破力とフィジカルに頼るところがあるからだろう。しかし、この試合での水戸は増山へのマークを特に厳しく行ってきた。

前述した通り、ビルドアップ時に中央へのパスコースがなくなった長崎はサイドへパスを出すことになる。特にこの流れは千葉戦でもみられたものだ。WBが下がってボールを受けることで、相手のSBを前につり出し、SBがいたスペースにシャドーが走りこんでボールを受ける。

この試合でも同じことがみれるかと思ったが、水戸はそれも織り込み済みであったのかWBへのプレスが千葉よりも速かった。

ボールを受けた増山はトラップしドリブルで突破を図るが、右SHが後ろからプレスバックし、さらにVOが中からプレスを行ってきたことで3方向からプレスされるという徹底ぶり。

中央を封鎖され、前進することが多い左サイドも封鎖されたことで長崎のビルドアップは完全に封じられることになった。

水戸の攻撃の意図

水戸のビルドアップは4バックにて行う。それに対して長崎は、千葉戦でみせた守備で対抗する(詳しくは千葉戦のレビュー記事を)。

しかし、水戸はしっかりパスを繋いでくるわけではなく、ある程度ボールを回したら前線にロングボールを送る。前線には身長がありフィジカルに優れたFW寺沼が待ち受けており、ボールを収めてくれる。

これまでは水戸は、FWに寺沼を先発に起用することが少なかったことを考えるとロングボールによって前進を図るという意図を感じた。ビルドアップでミスをしてショートカウンターを受けるリスクをとらないことでなるべく失点しないようにする。

そして、前線にボールを当てることやセットプレーから得点するために寺沼は最適だろう。実際、1失点目でも寺沼は櫛引と競り合うことでオウンゴールを誘発しており得点に関わっている。

立て続けの失点

1失点目のセットプレーからの失点が直らないのは問題ではあるのだが、立て続けの2失点・3失点目は大きな問題である。それぞれの失点に関しての問題点はどこだろうか。

①2失点目

水戸のGKからのロングボールをCBが競りそのクリアボールが最終的にマテウスの下へ行くのだが、マテウスがボールを収めきれず奪われる。この時、ボールを奪われたことでマテウス含め5人が置いていかれ、素早いカウンター攻撃を受けることになる。

縦に素早く攻撃を受けることになるのだが、水戸のFW渡邉にボールが渡った時のCB照山と渡邉の距離が空いてしまっていた。照山は距離を詰めるのではなくその距離を保ったまま構えてしまい、渡邉がシュートモーションに入るとブロックするが大きく開いた股を抜かれて決められてしまう。

問題は2つ。1つ目は、クリアボールをマテウスが拾おうとするが、その他の選手が一斉に前に走ってしまっていたことで前線と最終ラインに大きな空間が生まれ、マテウスがボールを奪われた際に対処ができなかった。

2つ目は、照山の対応。この試合に限ってではないが照山は相手と対峙した際に距離を詰めるのが遅いことがある。特に、相手を前に向かせてしまうとパスやシュートなど相手に選択肢を多くさせてしまう。

②3失点目

再びGKからのロングボールから始まった失点であった。

右サイドへロングボールを送ってきた水戸であったが、左WBマルコスが回収しCB新井へバックパスする。しかし、パスを受けた新井が相手SHにボールを奪われてタメを作られ、最終的に再びFW渡邉から得点を奪われる。

ボールを奪われた新井に注目されやすいが、マルコスのバックパスにも問題があると考える。

この時、新井は後方へ下がりながらボールを受けようとするのだが、バックパスの方向は新井の位置より内側であり、新井からしたら利き足ではない左側である。

そのためか、新井は左足ではなく利き足の右足で相手を躱そうとした。ボールを浮かせて躱そうとしたがうまくいかず入れ替わるようにボールを奪われることになる。

この立て続けの失点がとにかく痛かった。というのも、攻撃においてハイプレスに来た相手に対してビルドアップを変化する前に失点してしまったため、その後統一された攻撃ができず連携がとれていなかった。選手個々が奮闘していたが、それぞれフラストレーションが溜まっている様子がみられた。

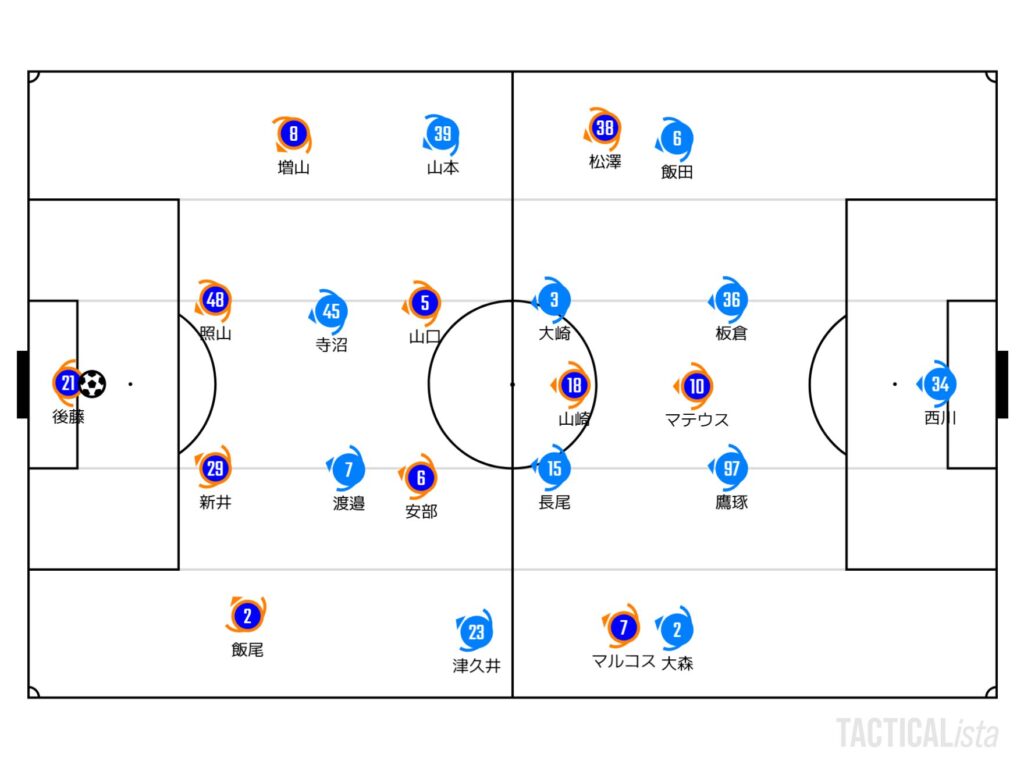

4バックへ変更したわけとは?

3失点した後から、長崎は選手個人での対策が行われる。

3バックでビルドアップを行っていた長崎であったが、左WBの増山が左SBとなる位置までボールを受けることがみられるようになる。そうすることで、一時的に4対3の数的優位でビルドアップを行えて、プレス回避をしやすくなった。

この増山の対応をみてから、40分に櫛引→飯尾、松本→松澤の選手交代が行われたことで4バック(4-2-3-1)へ変更される。ここから、長崎のビルドアップが安定してようやく相手陣内へボールを運べるようになる。

だが、3バックから4バックに変更して水戸の守備を攻略できるわけではなかった。

水戸は4-4-2で守るが各ポジションとの連動した守備ができており、FWは必ず相手VOへのパスコースを切るようにプレスしてサイドへ誘導し、誘導した後の「サンド」が徹底されていた。

長崎のWGへパスが渡った際に当然SBが後ろからマークをするのだが、それに連動してSHがプレスバックしサンドしていた。これは一例であるが、これがシャドーにボールが渡った際も同じで、CBが後ろからマークしてVOがプレスバックすることでのサンドもみられていた。

この徹底されたサンド(挟み込み)により、長崎は前進することが難しくシュートまで持ち込むシーンが少なかった。この守備は、選手それぞれが守備でサボらずに行う必要があるため、水戸の森監督が守備を徹底しているというマネジメントが伺える。

総括・展望

前半早々の3失点によりゲームプランが大きく崩れた試合となったが、水戸の徹底された守備を崩せず完敗といえる試合であり、水戸が上位にいる理由がわかるものであった。そして、この試合でも露呈した守備の脆さが長崎が上位に行けない理由であると再認識した試合であった。夏の補強はCBをどこからか獲得する必要があるのかもしれない。

次節は、ホームでリーグ2位につける大宮アルディージャと対戦する。3バック対策をされた中で、次の試合も3バックなのか4バックで行くのかが注目される。個人的には、2失点以内に抑えれば引き分け以上に持ち込める攻撃力はあると考えているため、立て続けに失点しないような守備陣の奮闘に期待したい。

コメント