高木体制2試合目となったアウェイでのモンテディオ山形戦は2-1で勝利し、苦手だったアウェイ戦を2連勝することができ、上位陣との勝点差を縮めることになった。

この試合では、前節と同様に長崎の外国籍選手の強みを生かしたことと、整理された守備によって試勝利できたものとみているため、その点を深掘りしていきたいと思う。

⇒前回対戦時のようすは「J2第15節 V・ファーレン長崎VSモンテディオ山形」をみてもらったらと思う。

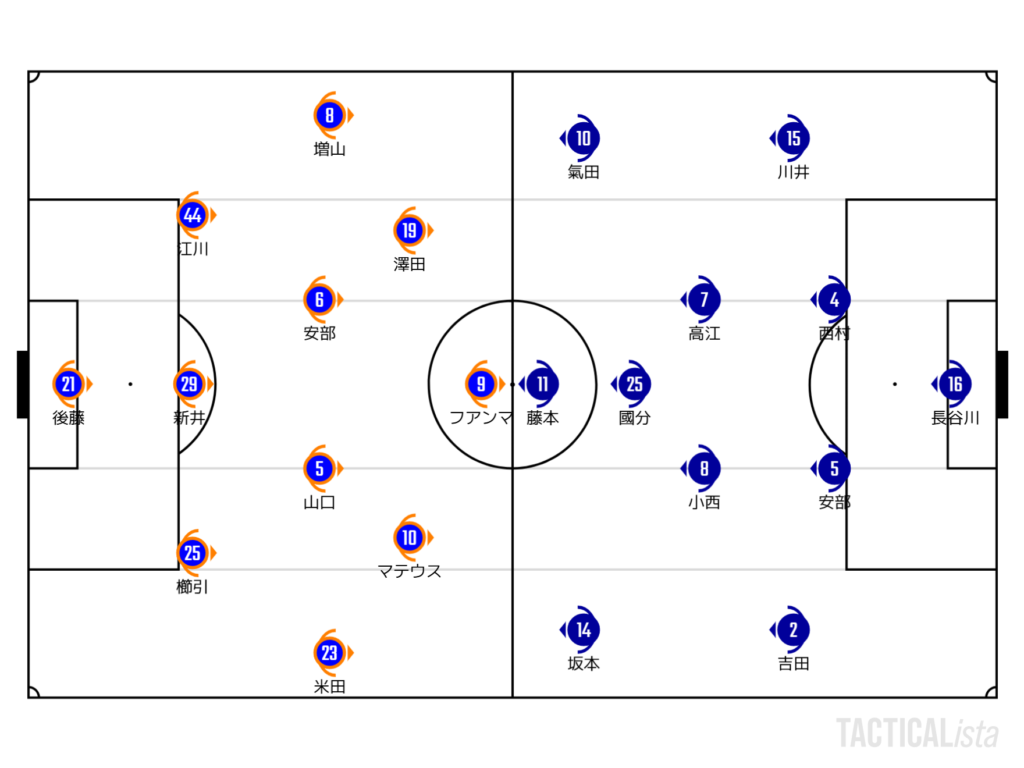

フォーメーション

長崎は、前節と同じスタメンでの3-4-2-1の基本布陣。

山形は、前回対戦時は3-2-1-2であったのに対し、4-2-3-1の基本布陣。

長崎の守備

この試合での山形の攻撃に対して、あまり怖さを感じなかったのは私だけではないと思う。

山形の攻撃陣の連携がうまくいっていなかったのかもしれないが、私としては長崎の守備が整備されてきているのではないかと思っている。

長崎の守備は3バックになってから5-2-3で守備を行う。

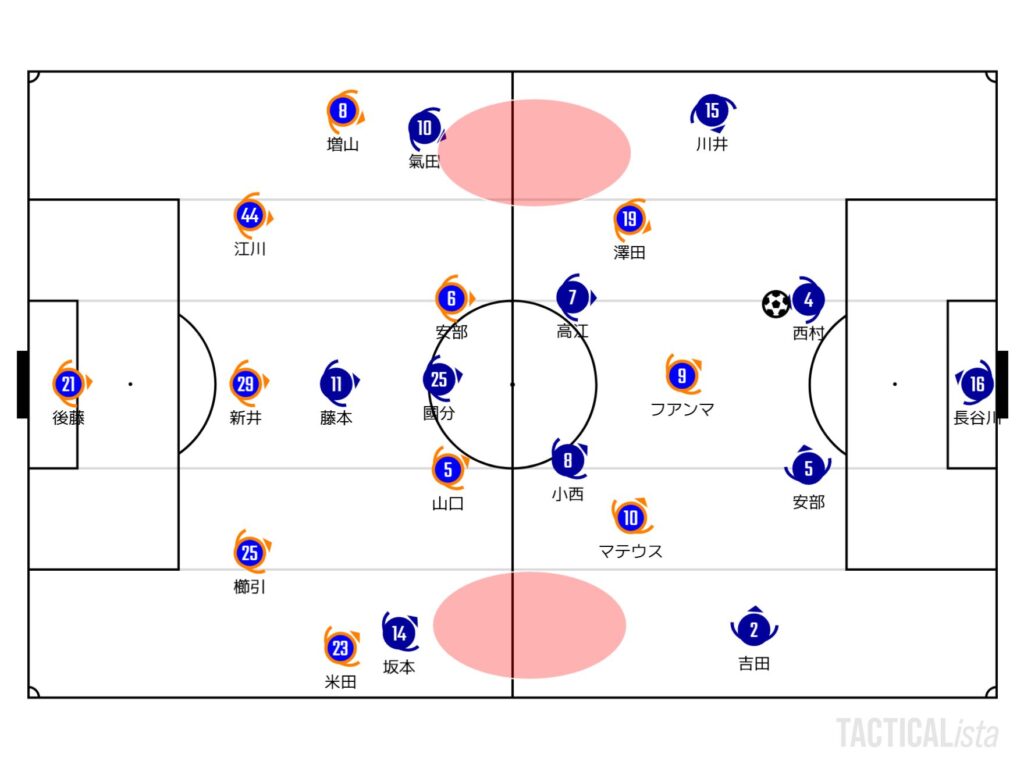

では、山形の4-2-3-1のシステムとかみ合わせてみて、長崎がどのようにして守っていたかをみてみる。

5-2-3で守ると、どうしても両WBの前のスペースが空いてしまうため、ここから起点を作られることが多い。

また、3枚の前線に対して山形は後方4人のため数的不利であるためプレスもかかりにくい。

では、長崎はどのようにして守備をしていたのか。

1.前線3枚の絞り、澤田とマテウスのSBケア

長崎は5-2-3で守備を行うが、積極的にプレスは行わずミドルブロックで対応することが多い。

これは、起用しているフアンマとマテウスの走力を考慮しているためと考える。

まず、フアンマはプレスを行わない代わりに、相手VOの1人を背中でパスコースを消すようにポジショニングする。

そして、フアンマの両脇である澤田とマテウスは中に絞るようにポジショニングする。これは、前線3枚の間にできたVOへの2つのパスコースを通させないためである。

そうなると、CBからSBへパスが出しやすくなるのだが、両シャドーの澤田とマテウスがSBまでプレスする。特に、澤田はこのプレスを欠かさず行ってくれる。

これにより、澤田とマテウスが走ってカバーすることで起点となりやすいスペースを使われずに済んでいる。

ハーフスペースでの守備徹底

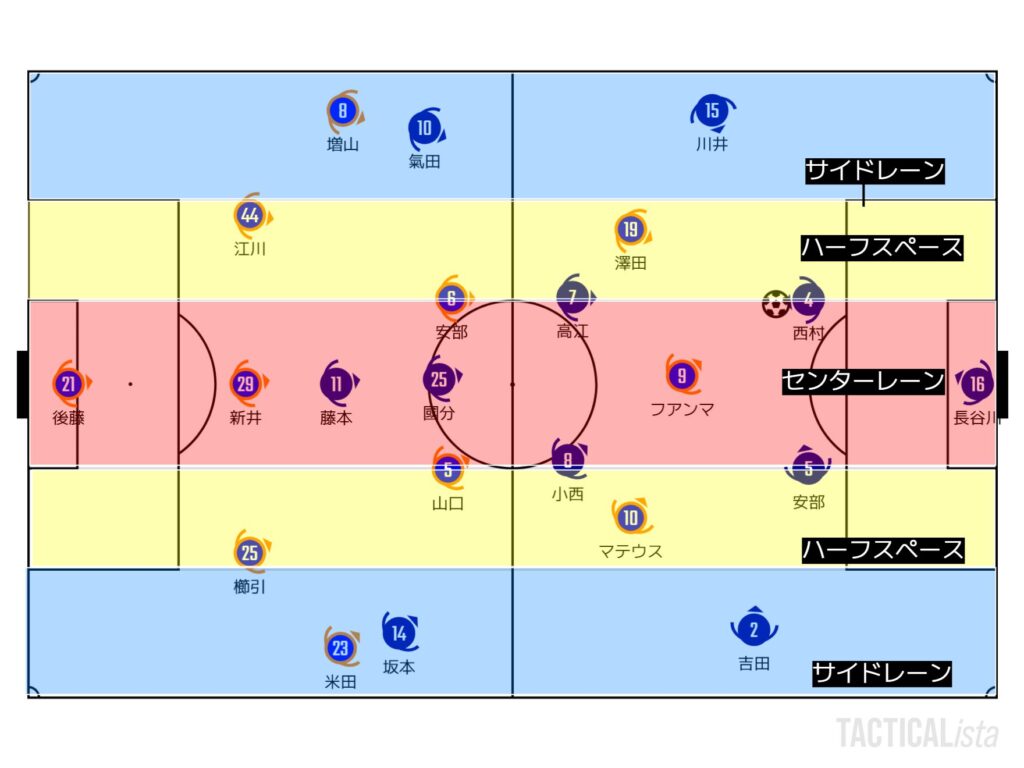

長崎の守備で強度が強いと感じたのが「ハーフスペース」である。

ハーフスペースとはどこを指すのか?

ピッチを5つのレーンで分けた際の、黄色の線で記されたレーンがハーフスペースである。

このエリアを担っているのが、左右CBである櫛引と江川である。

特に江川は地上戦に強く、後ろを向いてボールを収めようとする相手選手へのプレスが強い(度々ファールになっているが)。

なぜハーフスペースを警戒する必要があるのか。

個人的な考えであるが、ハーフスペースは他のエリアより効果的にボールを受けることができ、自由度があるエリアだからだと考える。

まずセンターレーンと比較するとボールを受けやすい。ゴールを目指すにあたりセンターレーン上でボールを運ぶのが最も最短距離でだろう。しかし、それは守備側が最も警戒するところ(特にゴール前)であるため、ボールを受けるのは難しくボールを奪われやすいエリアともいえる。

次にサイドレーンと比較すると、ボールを受け取りやすいエリアであるが、ゴールから遠ざかっているためゴールへ直結するプレーになりにくい。守備側としてもゴールを守るために中央を固めて外側へ誘導するのはこのためだろう。

また、サイドレーンでボールを受けた際は、背中側がタッチラインとなるため約180度の角度でのプレーとなる。しかし、ハーフスペースでは360度でのプレーができるため自由度が高い。

以上を踏まえると、ハーフスペースはセンターレーンよりもボールを受けやすく、サイドレーンよりもゴールから近い位置でボールを受けやすい。加えてサイドレーンよりも360度でのプレーができるため自由度の高いエリアといえる。

長崎の攻撃

始めにも書いたが、この試合の攻撃は外国籍選手であるフアンマとマテウスによる影響が大きい。この2人が近い位置にポジショニングするため、浮き球でフアンマにボールを当ててこぼれてもマテウスが拾うことでボール回収率が高まる。

詰まりやすいビルドアップ

前線の外国籍選手へのロングボールが効率的な前進方法であると言える反面、ビルドアップでは詰まりやすい。これは仕方がないことなのかもしれないが、FWがボールを収めたときに備えてWBは高い位置をとる必要がある。実際に、両者のシステムをかみ合わせてみると、、、

山形はFW・1シャドー+どちらかのSHが縦スライドすることで前線3枚となる。

一方、長崎は3バックのままでボールを保持し、WBは高い位置でもポジショニングする。

そうなると、山形の前線3枚+長崎の後方3枚で数的同数となりプレスされやすい。

例え、WBが下がりながらボールを受けてもゴールに背を向けた形であり、山形のSBが背中からプレスしてくるためプレーが限られる。

詰まりやすいビルドアップであるが、先制点は高い位置でポジショニングしていたWB米田がゴール前に飛び出して得点した形であった。

そのため、外国籍選手へのロングボールが効率的であり、WBが活躍しているところをみてもこのビルドアップ問題は解決しないと考える。

総括・展望

整理された5バックでの守備と外国籍選手のフィジカルを活かした効率的な攻撃によって勝利したV・ファーレン長崎。次の大分トリニータとの九州ダービーではスタメンは大きく変わらないと予想するが、前回対戦時のようすからこの試合の時のようにうまくいくのかが少し疑問に思うところがあるため、少しプレビューを書いていく。

対大分トリニータ

前回対戦時について戦術的に書いているためこちらも読んでもらったらと思う。

⇒「J2第16節 V・ファーレン長崎VS大分トリニータ」

前回対戦時は、カウンターを狙いの守る大分に対してボールを保持して攻める長崎の構図であった。そのため、大分は今回の山形のように前線から積極的にプレスを行ってくることは予想されず、後ろに人数が揃った状態で守ってくると予想される。

高木体制でみせてきた前線のフアンマとマテウスの外国籍選手に対してのロングボールによる前線がうまくいくのかが不安だ。なぜなら、フアンマとマテウスの周りには相手選手が多くいるためボールを収めれるか厳しいからだ。

だが、大分が5-4-1で守ってくるならばビルドアップは行いやすいはずだ。

前回対戦では、VO山口蛍が機転を利かしてビルドアップを行いやすくしているため、大分戦のキーマンの1人になると考える。

そして、大分はセットプレーからの得点が多く、守備では前回対戦時でも苦手なクロス対応によって失点しているため、クロスとセットプレーは要注意だ。

これからの後半戦は自動昇格圏に食い込んでいくために、J1に昇格した時のような連勝が必要になってくる。この大分とのホームでの九州ダービーに勝利して3連勝をすれば波に乗っていけるはずだ。V・ファーレン長崎の反撃はこの夏から始まる。

コメント