前回対戦時、アウェイでの藤枝戦は2-3の打ち合いで敗北したが、今節のホーム戦では2-1でリベンジを果たすことに成功した。この試合では、お互いの攻撃に対しての対策を講じてきており、それに対しての対応もみられ戦術的に興味深い内容であった。また、この夏場にかけて長崎と対戦してきたチームは共通した長崎対策を行ってきていたことが改めて見えたため、この試合の内容と長崎に対しての対策を戦術的にみていく。

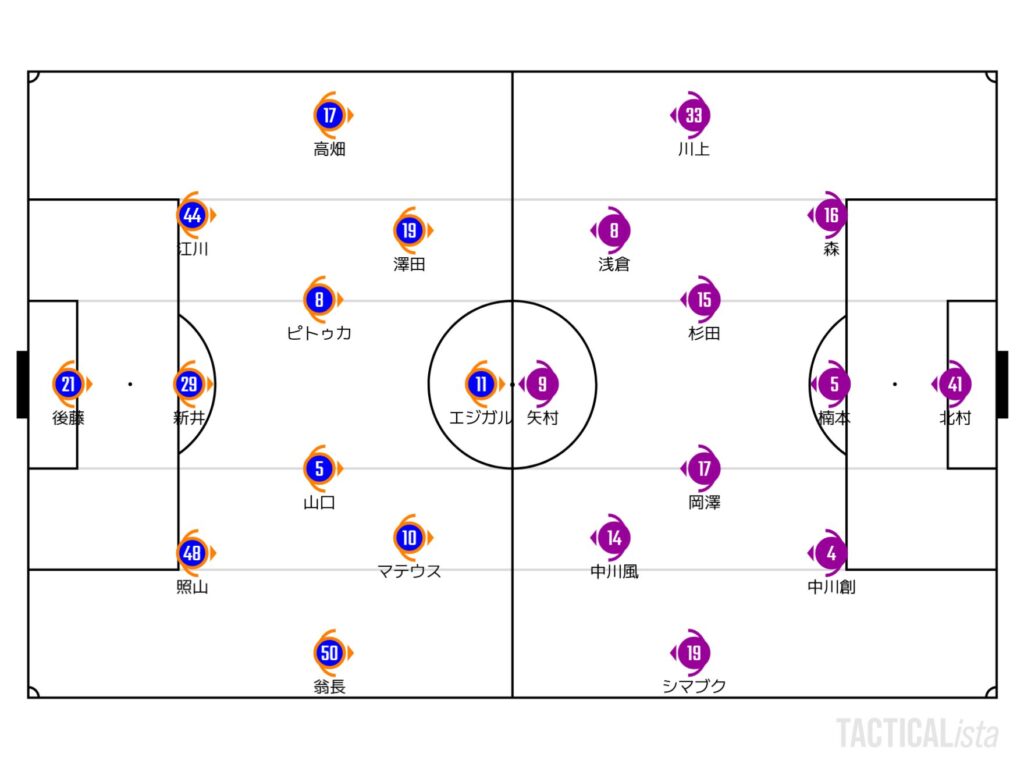

フォーメーション・スタメン

長崎は[3-4-2-1]の基本布陣。前節からFWフアンマ→エジガル、WB米田→高畑の2人を変更。米田は累積警告により出場停止。

藤枝も[3-4-2-1]の基本布陣。前節からVO世瀬→杉田、CB大森→中川創、CB久富→森の3人を変更。

藤枝のビルドアップ

まずは藤枝の攻撃からみていく。藤枝はボール保持率がJ2リーグ4位(長崎は3位)。J2リーグにおいて3バックを基本布陣とするチームとは違うビルドアップを行っていた。おそらくであるが、藤枝の先制点に繋がったのもこの影響があると考えている。

4バックへの可変

3バックを採用するチームのビルドアップは後方3枚のまま行うことが多い。ただ、長崎のようにボールが自陣ゴールから近いところのビルドアップの時はGK含めた後方4枚で行うこともある。

しかし、藤枝の場合はGKを含めずに4バックを形成してビルドアップを行う。では、どのように可変して4バックを形成するのか。

左WBシマブクが左の最終ラインの位置まで下がり、右WB川上が前方へポジショニングすることで、最終ラインを4バックへ可変させる。

フォーメーションを全体的に見ると右肩上がりとなる可変だ。

複雑な可変をするわけではないのだが、右肩上がりとなることで右サイドに人数が集まりやすくなるため、この試合でのプレーエリアにおいても右サイドが集中していた要因であったと考えている。

藤枝の先制点において、守備からのスタートであったがチームとして右サイドに人数を集めることを設定していたため、人数をかけて攻撃できたこが得点に繋がったのではないだろうか。

長崎の対応

これに対して長崎はどのような対応をしてきたのか。長崎は、普段[5-2-3]のミドルブロックを形成して守備を行うのだが、この試合では[5-3-2]のブロックを形成していた。

[5-2-3]から[5-3-2]への可変は単純で、澤田が前線から2列目の左サイドに下がるだけである。

この[5-3-2]で対応した理由を考える時に、まずは従来の[5-2-3]で守備を行った際の藤枝の4バックとかみ合わせてみたい思う。

前線3枚で対応したとしても、藤枝は4バックであるため数的不利となりボールは簡単にサイドから運ばれてしまうだろう。長崎の2列目は2枚であるため、なおさらサイドは手薄である。

特に、藤枝の場合は右サイドに人数をかけれるため、右サイドから攻められれると最終ラインの5バックを崩す必要があり、そこから守備の綻びが出てしまう。

そのため、前線を2枚にして中盤を3枚にすることでサイドをケアして守れるはずだ。

ただ、長崎としては前線の人数が少なくなるため、前からの守備はできず藤枝にボールを持たれやすくなるのが欠点だ。

藤枝の[5-2-3]ブロック

次に、藤枝の守備についてみていく。この試合での藤枝の守備をみて改めて思ったのが、この夏にかけて長崎と対戦してきたチームは、ほとんど[5-2-3]ブロックを採用してきていた。長崎は勝利を収めることができていたのだが、いずれも苦戦を強いられた守備ブロックである。

苦戦したビルドアップ

この試合での前半においても藤枝の[5-2-3]ブロックに長崎は苦戦する。

これまでの対戦相手でも説明してきた通り、長崎のビルドアップと[5-2-3]の守備は非常にかみ合いやすいため、ビルドアップが難しくなる。

前半の山口・ピトゥカの2VOは、サイドに流れず相手の前線の前でボールを受けてパスの循環を図っていたが、最終ラインが大きく可変するわけではなかったため、あまり効果的とは言えなかった。

これによって起きていたのは、①中央にパスを差し込めない、②サイドから攻めるが後ろ向きので1対1となることであった。そのため、苦し紛れでの前線のエジガルに向けたロングボールを蹴る場面もみられていた。

後半からの修正

ビルドアップから苦戦した前半の長崎であったが、後半に入り明確に長崎は修正を行ってきた。

普段は3バックのままビルドアップを行う長崎であるが、VO山口が最終ラインのCBの位置まで下がってポジショニングすることで4バックを形成。

これにより、藤枝の前線3枚に対して長崎は4枚となったことで余裕をもってボールを持つことができ、長崎のボール保持率を高めて相手を押し込むことができた。

そして、この4バックへの可変が長崎の追加点に繋がった要因である。

CBが余裕をもってボールを持てたことで、FWに向けて精度の高いロングボールを送ることができる。FW山崎がボールを逸らし、エメルソンがボールを受け笠柳へボールを出し、笠柳がドリブルで打開した後、ゴール前で待っていたマテウスが合わせてゴール。

このロングボールであるが、藤枝のVOは長崎のVOに対してすぐにプレス行けるように前がかりなポジショニングをしている。そうなると、藤枝の最終ラインとVOの間にスペースができやすくなるため、FW山崎はこのスペースを利用してポストプレーをしていた。

期待を裏切らない【俺たちの澤田】

先制点に繋がったシーンでの澤田のプレーとゴールを決めた山口蛍が素晴らしかった。

IH澤田が相手CB森のトラップが大きくなったところを狙いボールを奪うのだが、始めに澤田は右WB川上と競って最初にボールに触れていた。そのボールがCB森に渡ろうとするのだが、澤田はそのまま追ってボールを奪うことに成功。

ジャンプして競ってボールを二度追いして走ってくれる選手は多くない。若い選手ならまだしも、34歳のベテランである澤田が走るのだからこのプレーには感激してしまった。このような選手がどの監督であれ起用される理由の1つなのだろう。

正直、前述した藤枝の対策によって前半の内容をみている限りでは得点できずにハーフタイムに入るのではないかと思っていた。しかし、この澤田のプレーによって前半のうちに同点に追いついけたのは非常に大きかったように思える。

個の質での打開

前回の山口戦でのブログにて、【個の質的優位】を活かすことが相手守備を打開する方法と書いていたが、まさに後半の追加点は私が書いていた通りの内容であった。

笠柳のドリブルによって相手選手を3人も引き付けることができており、マークのずれが生じたことでマテウスへのマークが疎かになり得点に至っていた。

ただ、MFエメルソンや笠柳を起用するのに注意すべきことがある。それは、守備の強度が落ちてしまうリスクがあることだ。後半の58:40~55で、エメルソンと笠柳が投入した直後にプレスを躱されて、あわや藤枝のゴールになるのではというシーンがあった。

エメルソン・笠柳の起用方法

守備の強度を考えた際、エメルソンと笠柳のようにドリブルで相手を抜けるような選手を起用する時に高木監督目線で起用方法を考えてみる。高木監督のサッカーは、攻撃と守備をどちらに重点を置くか考えると、おそらく守備に重点を置く監督であると思う。

これまでの実績と3バックのフォーメーションの起用や両WBで守備をサボらず撤退して行える選手をスタメンで起用するあたり、試合のスタートからエメルソン・笠柳を起用するのは考えずらいだろう。そのため、SBで出場していた米田・高畑などがスタートから起用されやすい。ただ、明らかに長崎がボールを持てることが予想される試合であれば話は別だと思う。

そのため、基本的には途中出場の起用となると思われるが、①後半のスタートからなのか②60分からの起用なのかの2パターンとなる。この2パターンのそれぞれの起用する場面として考えると

①後半スタートからの起用:長崎のボール保持率が高いが相手ブロックを攻略できない場合

②60分からの起用 :拮抗した展開であるが、得点を奪いに行きたい場合

となるのではないかと考える。これを踏まえると、藤枝戦は前半の内容を踏まえて長崎は失点するリスクもあったことから、②60分からの起用を採用したのだろう。

反対に、前回対戦の山口戦では長崎がボールを持っていたのにもかかわらず、後半スタートからエメルソン・笠柳を投入しなかったことで苦戦を強いられたのではないかと考える。

総括・展望

この試合の結果により、長崎は10戦負けなし(7勝3分け)となり勝点51に伸ばした。首位の水戸が勝ちきれず引き分けに終わったことで勝点53となり、次節水戸が敗戦し長崎が勝てば首位に躍り出る可能性が出た。

次節は、リーグ序盤戦で自動昇格圏内の2位に位置していたが夏にかけて勝ちきれない試合が続いたことで、現在5位となっているRB大宮アルディージャと対戦する。

アウェイでの対戦となるため拮抗した白熱の戦いとなることが予想される。そのため、エメルソンと笠柳の起用は前述した起用方法を考えると、後半60分からの起用が考えられる。そう考えると、後半勝負をかけることになるため、前半でまず失点をしないことが大事であるが、さらに複数失点しないことが重要となる。耐え抜く前半と勝負にかける後半がそれぞれ見所といえるだろう。

コメント