夏場から追い上げてきたV-ファーレン長崎は、6連勝をかけてホームにカターレ富山を迎えたが1-1の引き分けに終わり連勝は5でストップとなった。この試合に関しての感想として、高木体制で最も内容が悪い試合であったと感じた。特に、攻撃に関してはこれまで以上に停滞していたため、今回は長崎の攻撃にフォーカスして戦術的にみていきたいと思う。

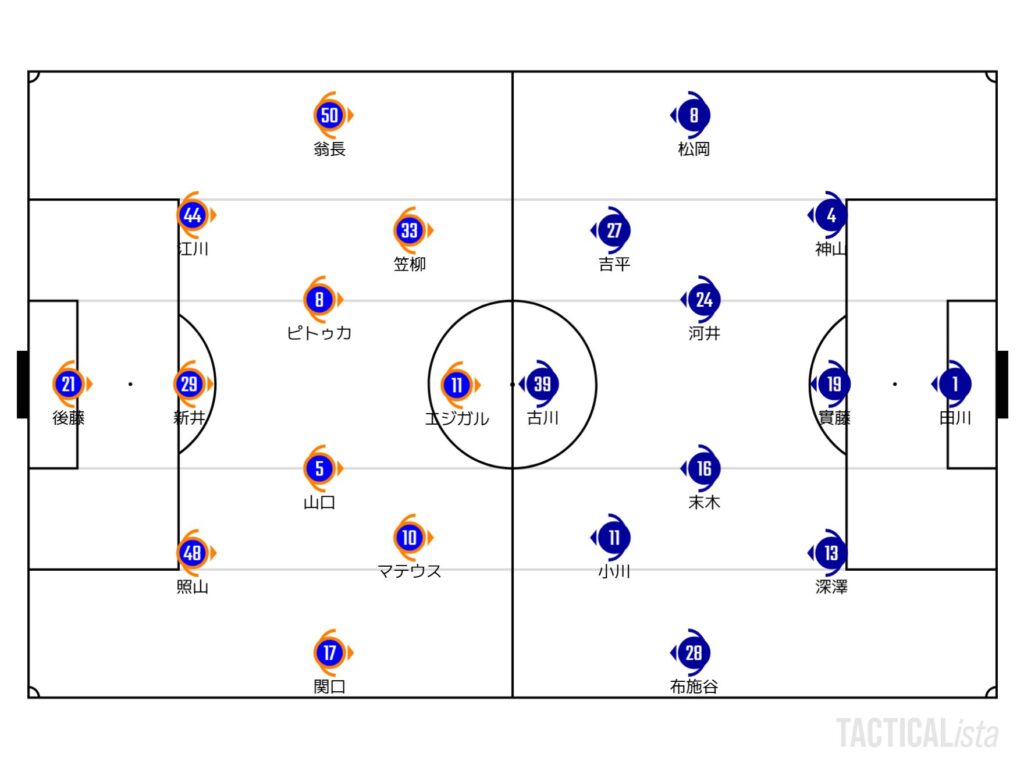

フォーメーション

長崎は[3-4-2-1]の基本布陣。前節から澤田→笠柳へ変更して臨んだ。

富山は[3-4-2-1]の基本布陣。これまで[4-4-2]を使用していたが、これは長崎対策といっていいだろう。

3方向の攻撃の停滞

この試合の前半において、長崎は明らかに攻撃が機能していなかった。一体、何が原因でシュートまで持ち込めずに攻撃が停滞してしまったのだろうか。これを考えるにあたり、左右と中央の3方向の場面に分けて考えていきたいと思う。

中央からの攻撃

まず、わかりやすい中央からの攻撃について考えていくのだが、実は長崎が攻撃する際に中央から組み立てることは少ない。これは、相手チームが長崎対策として[5-2-3]ブロックで守ってくるためだ。

これまでブログで書いてきた通り、長崎の[3-4-2-1]と相手の[5-2-3]をかみ合わせると、長崎のビルドアップでは2VOが相手の2VOと綺麗にかみ合わさる。

これにより、VOが前を向いてボールを持つことができないため、中央から攻めることができにくい仕組みになっている。

これを踏まえると、長崎のビルドアップは中央が使えないため多くが外回しとなる。VO山口がCB間に下がってボールを受けて左右のサイドから攻撃するようにボールを循環させるのだ。

では、ビルドアップでサイドにボールを回した際の右・左のサイドからの攻撃に関して考えていく。

右サイドからの攻撃

右サイドからの攻撃に関してであるが、マテウスのドリブルが少なかったことがこれまで違った点である。マテウスがボールを受けてカットインするようにドリブルすることでチャンスを作り出していたのが右サイドからの攻撃の特徴であった。では、なぜこれができていなかったのか。これは、私としては右WBとして先発した関口のポジショニングに問題があるのではないかと考える。

関口はライン際に張るようにポジショニングしていたのだが、ドリブルで仕掛けることはまったくなかった。元々、ドリブルで仕掛けるタイプではないためこれは仕方ないことだ。だが、ずっとサイドで張っているだけだと何もアクションが生まれない。

関口のポジショニングに加えてマテウスのポジショニングも説明しておきたい。

マテウスのポジションはIHであるため、IHのポジションのままボールを受けてもゴールに向かってボールを持つことができない。

そのため、マテウスは少し下がりサイドでボールを受けることで前を向き、ドリブルで仕掛けることができる。

これを踏まえると、関口がサイドに張ったままのポジショニングでは、マテウスがボールを持ってもパスコースは主にFWエジガルのみとなる。パスコースが少ないとディフェンダーとしては守りやすいことだろう。一応、関口へのパスコースはあるが関口はドリブルで仕掛けることはないため結局パスを戻す羽目になるはずである。

こう考えると、関口はサイドに張ったままではなく、ハーフスペースにポジショニングすることも行う必要があったのではないかと考える。

例えば、関口がハーフスペースにポジショニングし、マテウスがサイドでボールを持てたとする。関口がサイドへ行くように裏抜けし、ボールをもらうこともできる。また、そのアクションにより相手CB食いついてマークするならばバイタルエリアを広げて、FWエジガルがボールを受けやすくすることもできる。

このようにアクションが右サイドでは少なかったことで、右サイドからの攻撃は停滞していたのではないかと考える。ただ、勘違いしてほしくないのは関口を非難しているわけではない。不慣れWB起用のはずであるため、このようのなポジショニングをすることは難しいはずだ。これを機に、何か関口自身が学び、次に活かせることに期待したい。

左サイドからの攻撃

最後に左サイドからの攻撃である。1番最後に左サイドを考察していこうと思ったのは、笠柳のシャドー起用がうまくいっていなかったからだ。加えて、左WB翁長が気配りしてポジショニングしていたが、中々うまくハマっていなかった。まず、笠柳の強みを考えた後に翁長のポジショニングに関してみていきたいと思う。

笠柳の強み

笠柳の強みは何と言ってもドリブルであるだろう。これまでの試合では、WBのポジションで途中出場からドリブルで仕掛けてクロス入れてアシストすることでチームを勝利に導いてくれていた。ただ、この試合ではシャドーの起用である。シャドーのポジションは、ハーフスペースの位置となる。このポジションは、相手からするとバイタルエリアに相当するため警戒されやすいところだ。

これを踏まえて、シャドーとWBではどのように違うのか考えると、まず言えるのはボールを前を向いて受けれるかどうかである。WBのポジションだと、サイドに張って体を半身にしてボールを受けることで前を向けることができる。しかし、シャドーのポジションでは、半身ではボールを受けにくく後ろを向いてボールを受けることになる。

なぜなら、相手ディフェンダーが後ろからプレスをしてきた際に、半身でボールを受けるとボールキープができずボールを奪われやすい。そのため、ボールを奪われないように後ろ向きでボールを受ける必要がある。試合の解説者は、よくこれを「相手を背負うように」と表現する。

体格があるマテウスでさえドリブルで仕掛けるためにサイドへポジショニングするのだから、小柄な笠柳がライン間でボールを受けてドリブルすることは難しく笠柳の強みが出せない。

翁長のポジショニング

ただ、笠柳もずっとハーフスペースでポジショニングしているわけでない。マテウスのようにサイドへ張ってポジショニングすることがみられた。このポジショニングに呼応して、左WB翁長も機転を利かしてポジショニングを行うのだが、うまくいかないことが多かった。まず、これは良いと思った翁長のポジショニングを紹介していく。

笠柳がサイドに開き、翁長が中央のバイタルエリアにポジショニングするのが良い一例であった。

これによって、笠柳と翁長がポジションチェンジしたことでCBから笠柳へのパスコースを作ることができ、笠柳がボールを持って仕掛けることができた場面があった。

次に、これはあまり良くないと思った例であるが、翁長が最終ラインに入るパターンだ。翁長が下がることにより、バイタルエリアでポジショニングする選手がいなくなることで、笠柳がボールを持っても相手のWB+CBの2人を相手にしないといけなくなる。

加えて、VO山口が最終ラインに下がることができなくなり、行き場を失うことになる。

翁長が機転を利かしてポジショニングしていたが、あくまでも個人で行っていたことであり、どれが良くてどれが悪いのかを模索して行っていたようにみえた。チームとして落とし込んだわけではなかったため、これが左サイドからの攻撃が停滞して理由であると考えている。

後半からの対応

後半に入り長崎は笠柳→松本、エジガル→山崎の2人メンバー変更を行ってきた。前半と後半での戦い方で大きく違った点は、ロングボールとスルーパスが多くなったことだ。

前半はボールを保持しても、前述した攻撃でチャンスがほとんどなかったが裏へ抜けるシーンが少なかった。そこで、WBの選手があえて低い位置でポジショニングして相手WBを前方へつり出し、3CB脇のスペースへロングボールやスルーパスを出すことが多くなった。

このような攻撃により、シュートやコーナーキックを得る機会が増え、攻めたてることが可能となった。まさに、個の質をシンプルに活かす方法と言えるだろう。アディショナルタイムのマテウス弾による同点により引き分けで勝点1を得ることができたのは救いであった。

総括・展望

今回は、特に前半の攻撃に関して考察を行い、左右・中央の3方向において攻撃が詰んでいたように思える。

チーム事情はわからないが、特に何もなくてこのメンバーを採用したのなら、この試合では高木監督の采配ミスと言っていいのではないだろうか。マテウスによって救われた感が強い。

私としては、笠柳の起用に関してが最も疑問に思ったところであった。これまでの活躍を踏まえるとWBでの起用が良いように思えるが、守備の強度を考えるとシャドーで起用したいのもわかる。しかし、プレーを見る限りでは不慣れであるため細かいポジショニングを提示してあげるか、WBとして起用していくのかどうか、、、。笠柳だけでなく関口のところもだが、今後の動向に注目したい。

コメント