前節ついにJ2リーグ首位に立った長崎であったが、ホームでのFC今治戦は1-1の引き分けに終わった。前回対戦では1-4の屈辱的な敗戦をしていただけに、今節の引き分けは悔しい結果であった。試合内容としてもチームが狙っていた事と試合中に起こっていた事象のギャップが生まれたことでちぐはぐとなっていたように思える。そのため今回は、チームが何を狙っていたのかと実際に試合中に何が起こっていたのかを戦術的に考察していこうと思う。

フォーメーション

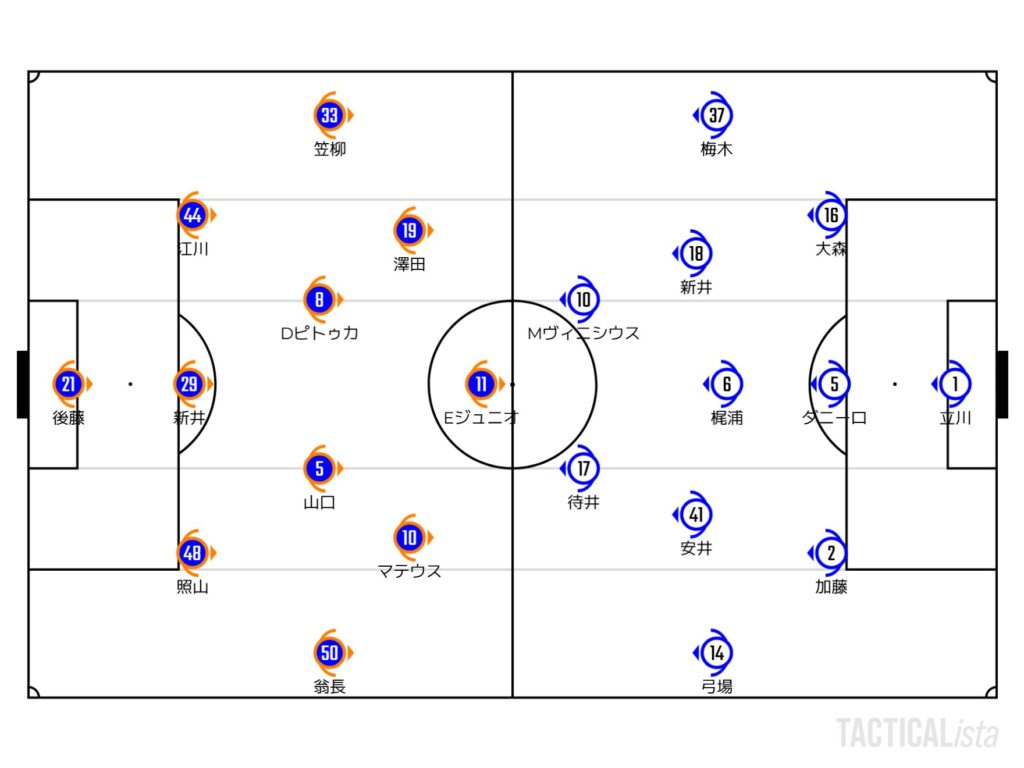

長崎は前節と同じメンバーでの[3-4-2-1]のフォーメーション。

今治はFWヴェロン→待井、IHディニス→安井の2人を変更した[3-5-2]のフォーメーション。

長崎の狙い

長崎はこの試合においてチームが共有して狙っていたのが「相手の背後に向けてのロングボール」であったと予想している。事前に監督・コーチ陣によって今治の戦術分析をした結果、チームとして取り組んだものだろう。ただ、これが良くも悪くもチームに影響を与える結果となった。今治の守備戦術をみていき、なぜロングボール戦術に至ったかを考察していく。

今治の守備|ハイライン・ハイプレス

長崎のボール保持において、今治の守備は「ハイライン・ハイプレス」であった。[5-2-3]のブロックを形成し最終ラインを高く設定。中盤の2VOで長崎の山口・ピトゥカをマーク。前線3枚がそのまま長崎の3CBへプレスを行う。

この守備に対してボールを保持するとなると、相手のライン間は狭く前を向くことは困難。また、すぐにプレスが来やすいため悠長にボールを持つことができず素早い判断を必要とする。そのため、無理にボールを回そうとしてボールを奪われればショートカウンターを食らうことになる。さらに、今治のFWは得点ランキング2位タイのヴィニシウスがいるため、ショートカウンターによる失点のリスクは十分に考えられる。

ハイライン・ハイプレス対策|ロングボール戦術

以上を踏まえて、長崎はロングボール戦術という結果に至った。相手の最終ラインの背後へロングボールを送ることで、ハイラインによって生じた広大なスペースを活用することができる。また、自陣近くでボールを失うリスクが少なくなることでショートカウンターのリスクを回避することができるのだ。

このロングボール戦術、相手の背後を狙うという意識が長崎の先制点として生まれる。

ボールを受けた右CB照山がドリブルで前に運ぶが、後ろのVO山口にボールを下げる。そのタイミングで右WB翁長がサイドを駆け上がり、山口はトラップをせず、ダイレクトでロングボールを送る。

このボールを翁長はトラップせずダイレクトで折り返し、ゴール前に走りこんできたFWエジガルが合わせてゴール。

この得点に関しては、まさにハイラインに対してお手本のような崩し方であった。ハイラインを行う上で下げてしまったラインを素早く上げるような細かいラインコントロールを必要とする。長崎はこれを逆手に取った。照山がボールを下げた際に、相手のDFラインはすぐに上げようとしていた。しかし、翁長はそのタイミングでDFラインの後ろへ裏抜けしたことで、相手DFとは反対の矢印となる動きを行う。そして、山口はトラップせずダイレクトでロングボールを送ったことで相手DFラインは対応が遅れることになった。

ロングボールによる弊害

一定の効果がみられたロングボール戦術であったが、長所もあれば短所もあるのが世の常である。ロングボール戦術の短所がこの試合でよくみられたのだが、それはボール保持率を高めにくい点だ。ボール保持率が低いということは、相手がボールを持つ時間が長いということだ。この試合においても相手がボールを長く持っていたことで、攻められる時間が長く失点に至っている。

攻撃時間を長くするためには、相手陣内に送ったロングボール後のセカンドボールを拾えるかどうかが必要である。高木監督も対戦前に「セカンドボールを拾えるかどうか」と言っていたが、この試合ではほとんど拾うことができなかったことも押し込まれてしまった要因であったとみている。

難しかった試合運び

前半に幸先よく先制したが、その後は相手のボール保持率が高くなり我慢強く守る必要があった中で前半が終了した。個人的に後半からどのような入りをしてくるかが注目であった。なぜなら、前半のロングボール戦術のまま戦うとなると失点するのは時間の問題ではないかと不安があったからだ。

だが、後半においても戦い方を変えずに長崎は後半に臨んだ。この監督の選択を批判するわけではない。例えば、失点を許さず固く守備を行うことで相手に焦りを生み出し、前がかりとなってきたところでマテウスを中心とした長崎が得意とするカウンター攻撃を仕掛けることができれば決定打となるからだ。しかし、そうはうまくいかず失点してしまい、結果引き分けに終わったところに試合運びの難しさが感じられた。タラレバとなってしまうが、後半からボールを保持するように舵を切っていたら違った結果が待っていたのかもしれないと考えてしまう。

長崎のビルドアップの特徴と生み出す問題

では、もし前節の甲府戦のように長崎がボールを保持するように変更してきたらと考えたくなるが、実は今治はここに対策を講じてきていた。それは、長崎がビルドアップを行う際の特徴を活かしたものである。

「中盤の空白化」

長崎のビルドアップ時にみられるのが「中盤の空白化」である。長崎がビルドアップする際、相手はプレス時に長崎の最終ラインと枚数が同数になるようにプレスを行ってくることが多い。そのため、VO山口・ピトゥカがライン間に留まらず、最終ラインに下がることで数的優位を作りボールを回しやすいようにする。

この時、ピッチ全体をみるとVOが中央から抜けるため中央に長崎の選手が少なくなる。私はこれを「中盤の空白化」と呼ぶが、これによって中盤を経由して前線にパスを繋ぐことができなくなるのだ。そのため、パスの繋ぎ所としては両サイドとなる。私としては、長崎の左サイドには笠柳、右サイドには翁長・マテウスの強力な両サイド攻撃があるため良しとみていたが、この対策を今治は容易に行ってきていた。

WBの素早いプレス

相手からしてみると、中盤からの崩しが少ないならば両サイドにボールが集まることがわかるので守りやすい。そこで、前線からのプレッシングに続いて長崎のWBに対してボールが渡ろうとすると同時に素早く相手のWBがプレスを仕掛けていた。ボールを受けるWBとしては、素早く間合いを詰められると正面を向いてボールを持つことができないためドリブルを仕掛けることができなくなる。

富山戦でもみられたものであったが、中央と左右のボールを繋いで前進する方法が難しくなっていた(富山戦は自滅した感があったが)。さらに、繋ぐのが難しくロングボールを蹴ってもセカンドボールを拾えなかったことで、自ずと長崎のボール保持率は低くなり、今治のボール保持率が高くなってしまったということになる。そのため、長崎の攻撃チャンスは自陣からのカウンターのみとなり、この試合でもシュートに持っていけていたのがカウンターがほとんどではなかっただろうか。このようにまとめてみると、長崎が得点することが難しかったことがわかる。

総括・展望

今治のサッカーに対して事前リサーチによって選択されたロングボール戦術。先制点を獲ることができたのは狙い通りであったが、ボール保持率を相手が高めることになったことで守備に回る時間が多くなり後半耐えれず失点。高木監督としては、我慢強く守りカウンター攻撃によって追加点を狙っていたようであるが試合運びが難しかったようだ。

しかし、守るといってもこちらが意図的に相手にボールを握らせているのかどうかで守備における精神的な疲労は違ってくるのではないだろうか。相手にボールを握らせている場合なら試合を支配している感覚となりやすいが、ボールを握られているならボールの奪い所を定めれずに一方的に攻められるため精神的に苦痛であるだろう。この違いから後半から修正を加えてもよかったのではないかと考える。

次節はアウェイの地でジュビロ磐田と対戦することになるが、簡単に勝てる相手ではないことは言うまでもないだろう。ボール保持率がリーグ1位磐田、2位長崎であるため、どちらがボールを保持して試合を優位に進めることができるかが鍵となりそうだ。しかし、ビルドアップでの「中盤の空白化」を改善しなければ磐田も今治と同様な対策を行ってくる可能性があるため、長崎がボール保持を行う場合はそこが注目ポイントであるとみている。

コメント