3連勝で後半戦に勢いがでてきたV・ファーレン長崎は、アウェイでいわきFCと対戦し1-1の引き明けに終わり、4連勝とならず中断前を勝利で終えることができなかった。

89分に山口蛍の移籍後初ゴールで勝点1をとれたのはよかったが不安が残る内容となった。両チームともロングボールを用いる戦術であったが、明らかにいわきの方が優れていた。

今回は両チームのロングボール戦術の違いと長崎の改善点を探っていく。

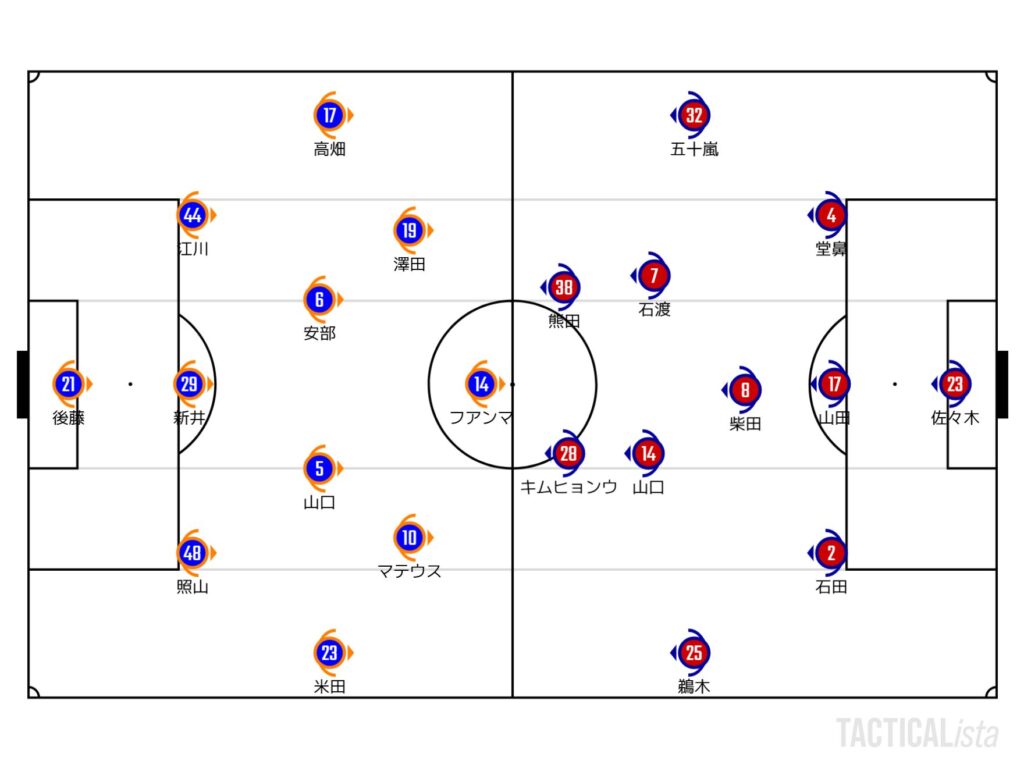

フォーメーション

長崎は3-4-2-1の基本布陣。前節から対談した増山に代わり高畑が先発起用された。

いわきは3-1-4-2の基本布陣。

ロングボール戦術|両者の違い

高木体制になって多くなったロングボール戦術。この試合でもみられたものであるが、果たして効果的であったのか。この試合をみている限りでは、ボールが全くと言っていいほど収まっていなかった。それはなぜなのか。まずは、長崎よりもボールを収めていた、いわきのロングボール戦術からみていく。

いわきのロングボール戦術|システムによる数的優位

長崎の守備といわきの攻撃時のシステムをかみ合わせてみる。

長崎は5-2-3で守るのに対して、いわきは基本布陣の3-1-4-2で攻撃する。

いわきはビルドアップをあまり行わず、CBから前線に向けてロングボールを配給する。

この時注目したいのが中央の人数だ。

いわきの2トップが前線に張ることで、長崎の3CBをピン止めする。そして、いわきの2シャドーと長崎の2VOが同数となるはずであるが、長崎の2VOが必ずしも後ろにいるわけではない。なぜなら前線3枚の間にいわきのACがポジショニングするため、ボールを繋がれないように1人はACへマークしなければならない。

そうなると、中央の人数が数的不利となることでセカンドボールを拾われることが多くなりボールを収められてしまう。この一連の流れが特に後半始まってからみられ、攻められることが多くなった。

長崎の攻撃|単調なロングボール

対する長崎のロングボール戦術はいかなるものであったか。

長崎の場合は実にシンプルで、前線のFWフアンマかシャドーのマテウスめがけてロングボールを配給するだけであった。

これまでの熊本・山形・大分と違い、いわきFCはフィジカルが強いチームである。JFL時代から優れたトレーニングルームを完備しており、フィジカルは鍛えられている。

幾度となく相手選手が長崎の外国籍選手と対峙して吹き飛ばされるシーンをみてきたが、いわきFCの選手はそう簡単に倒れず、競り合っても弾き返すことがみられており、ただ外国籍選手にロングボールを配給するだけではボールを収めることができなかった。

ビルドアップはダメなのか?

ロングボールがだめならばビルドアップから組み立ててはどうかと考えるだろう。しかし、いわきFCの守り方によりビルドアップを行うことが難しかった。

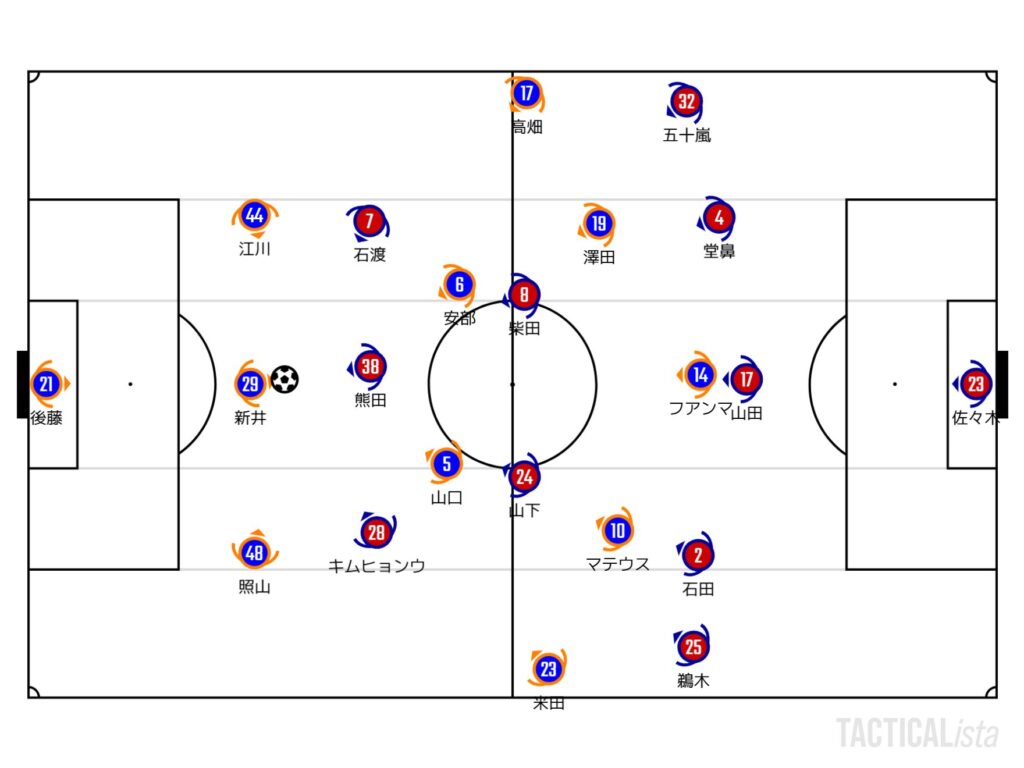

いわきFCは長崎のCBがボールを持っている際は5-2-3で守ってくる。

両WBが下がり最終ラインは5バックを形成。右シャドーの石渡が前線に入ることで2トップと合わせて前線3枚。残りの1シャドーとACで中央が2人となる。

長崎はCBがボールを持つと、3-4-2-1の基本布陣のままでビルドアップを行おうとする(安部がACとなることもあるが)。

このいわきの5-2-3と長崎の3-4-2-1をかみあわせると、ほぼ全局面でマンツーマンとなる。そのため、細かいパスで回そうにも数的優位となるところはなくパスを回すことが難しい。

このようなこともあり、ビルドアップが行えず単調なロングボールを選択することになっていた。

ただ、試合を見る限り、第1選択がフアンマへのロングボールであったため、ビルドアップを行おうとする素振りは見えなかった。

ロングボール戦術の改善点

単調なロングボールであった点と、相手のシステムを考えた際に2つ改善点を出したい。

1つ目に関しては、私が個人的に他チームの試合とこの試合をみてセカンドボールを拾えていた現象をもとに考えてみたものである。

1.セカンドボールのデザイン

フィジカルに優れた外国籍選手であるフアンマ、マテウスにロングボールを配給することは効果的だ。ただ、それは単純にロングボールを配給すればいいというわけではない。ロングボールでは、最初に触れる選手にボールが収まることがほぼない。ほとんどがヘディングで後ろにそらすか、味方の選手にボールを預けるかになる。

そうなると、セカンドボールをいかに拾えるようにするかが焦点となる。

まず、確認しておきたいのはセカンドボールを拾いやすいのは守備側である。図で確認するが、FWに向けてロングボールを配給すると守備側のCBと競り合うことになる。理想はFWのすぐ近くに味方選手がいてほしいところであるが、ほとんどの場合相手のVOが味方のVOよりも前にいることになるため、基本的にはセカンドボールを拾いにくい。

そうなると、VOは相手のVOよりも前にポジショニングするようにしなければならない。

だが、単純にVOが相手のVOよりも前にポジショニングすることはリスクである。なぜならば、CBとVOの間に広大なスペースができ、もしこのスペースにボールが落ちるとピンチになるからだ。

ただ、あるエリアにロングボールを蹴ることができればこのセカンドボールを拾う確率は上がると考えている。それは、相手CBとVOの間のスペースである。欲を言えば、よりVO側にロングボールを配給できればベストだ。

これがどういうことかというと、前線にFWが張った状態でロングボールを配給すれば、前述した通りFWとVOの間に相手のVOが配置されることになる。だが、FWが降りるようにポジショニングして相手VOの近くで競り合うことができれば、味方のVOと距離が近くになりセカンドボールを拾える確率を上げることができるはずだ。

これは、この試合でセカンドボールを拾えた場合にみられていたものであるが、長崎はこの方法をデザインしているわけではないため偶然が多く、ただFWに向けてロングボールを配給しているだけとなっている。ただ、この方法で必要なのはGKとCBのキック精度が必要になる。

さらに付け足していうならば、味方VOはもっとセカンドボールの意識を上げる必要がある。実際に、前述した方法がみられてもVOで出足が遅いことで相手にセカンドボールを拾われてしまっていた場面があった。

2.2VO脇のスペースの活用

ベースとなる戦術も必要であるが相手に合わせて形を変えることも必要である。

この試合でいうと、いわきは5-2-3でプレスを行ってくるのだがこのシステムだと2VO脇にスペースができる。前半の27分にこのスペースを活用した場面がみられた。

GK後藤がボールを持ち、CBに相手選手が近くでマークをしておりショートパスが難しい。そこで、外側に張っていた右WB米田に向けてロングボールを配給。米田は下がりながらワンタッチでVO山口にボールを落とす。この後は残念ながら相手にボールを奪われることになるが、サイドのスペースを活用した方法である。

だが、これも常に狙っていたものではなかったためこれっきりであった。

総括・展望

高木体制となり高木監督の色が徐々に強まってきており、下平監督時代にみられたビルドアップはほとんどみられなくなった。ロングボールは中盤を経由せずにボールを前に運ぶことができ、中盤でボールを奪われてカウンターを受けるリスクが低い効率的な攻撃となる。反面、ボールを収めることができなければ、このいわき戦のように相手に攻められることが多くなる。

次節は中断明けでありホームで仙台と対戦する。仙台は3位につけており長崎との勝点差が3である。仙台に勝利すれば勝点で並ぶが得失点差が3であるため、大量得点しない限りは順位の入れ替えはない。だが、現在2位~8位の長崎までの勝点が3以内であり団子状態であるため、仙台との上位対決で勝利は必須である。加えて、昨シーズンのプレーオフをホームで対戦し完敗であったため、絶対に負けられない戦いとなる。

私個人としては、いわき戦をきっかけに改めてロングボールにおいてのデザインを考えてほしいと思うため、戦術的にここがどうなるかが見所である。高木監督の手腕が問われるところだ。

コメント