リーグ戦の再開初戦をベガルタ仙台と対戦したV・ファーレン長崎は0-0のスコアレスドローに終わった。2位~8位まで勝点差が3以内であるため、この試合に勝利して上位に食い込みたかったが勝点1を分け合うことになったのは非常に悔しい。

また、昨シーズンのプレーオフで負けた相手だけに勝利してあの時の悔しさを払拭したかった一戦であった。試合内容は、プレビューでは長崎がロングボールを行う頻度が多くなることを予想していたが、長崎のボール保持率が高くパスを回せており長崎ペースであった。十分自信に繋がるものがあったが、仙台のゲームプランによって押し込める展開であったように感じたためその点と、押し込みながらも得点できなかった理由を戦術的にみていく。

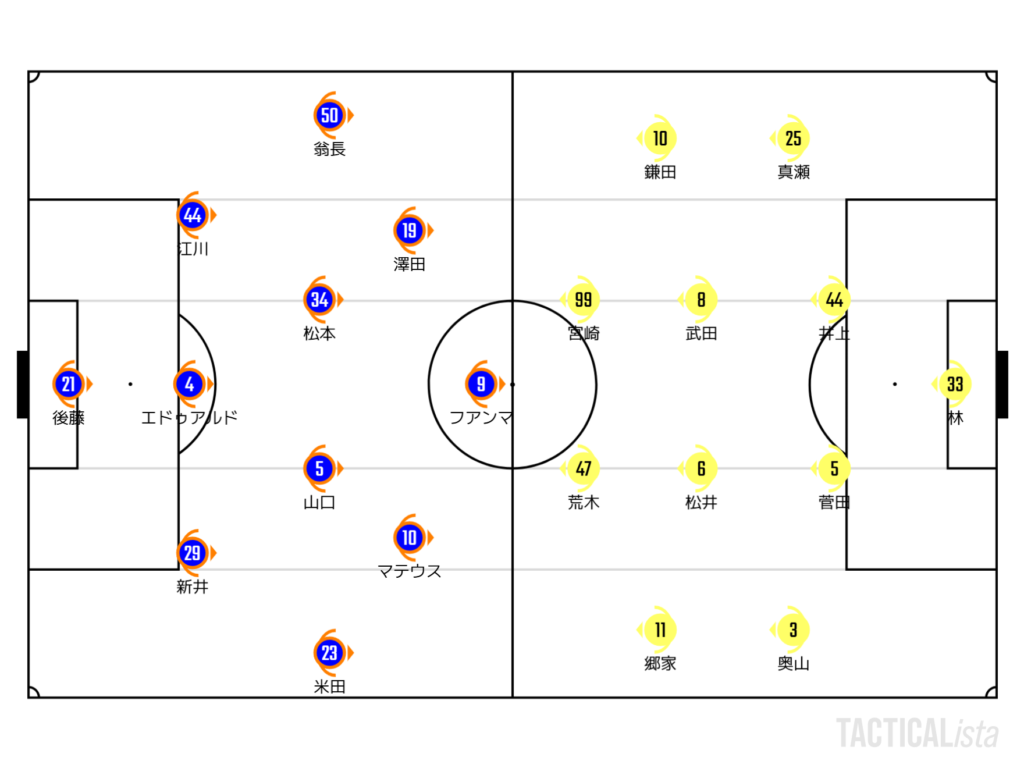

フォーメーション

長崎は[3-4-2-1]の基本布陣。この夏に移籍してきた翁長がスタメン入りした。

仙台は[4-4-2]の基本布陣。これまでと違いサイドとFWの選手を変更してきた。このメンバー変更の意図を後で考察していく。

仙台のゲームプラン

この試合の仙台のゲームプランは、「失点するリスクを避けて少ないチャンスで得点をする」であったようにみえた。

この試合のメンバー発表があった際に仙台のスタメンをみて違和感を感じた。事前のプレビューでは『両サイドに攻撃的な選手がいる』と分析していたがこのスタメンを見る限りでは攻撃的ではないように思えた。加えて、FWエロンがベンチ入りであり代わりに身長のある宮崎が起用されていたことから何か意図を感じられた。

また、試合後の【X】での仙台サポーターのポストをみても「スタメンをいじったからだ。」「もっと前からいけよ!」といったつぶやきが多かったことからサポーターとしても普段のサッカーをしていなかったのだろう。

なぜ守備的なサッカーを仙台が行ってきたのか。通常と違った守備と攻撃を行ってきたことを踏まえて戦術的にみていく。

仙台の守備と攻撃

今シーズンみせてきた仙台の守備に関しては、プレビューを確認してもらえたらと思う。

⇒「【戦術分析】プレビュー V長崎VSベガルタ仙台|仙台SHに要注意!」

これまでの試合と比較して守備の大きな違いは、SHの選手が前に出るか出ないかであるとみている。この試合に関しては、あまりSHが長崎のCBへプレスに行くことが少なかった。そのため、長崎が後方でボールを持っている際はプレスに行かずにミドルブロックで構えることが多かった。

なぜ、このように守備を行ってきたのかを考えると長崎の前線にいる強力外国籍選手を警戒したためと考えられる。私がこれまで書いてきた通り、長崎の攻撃はカウンターが脅威である。このカウンターは外国籍選手によってゴールまで完結できる強力な槍だ。

仙台の森山監督は、これまでのSHを前に出してSBも前に行く守備では後方の人数が割かれて守備が手薄になることがリスクであると考えたのではないか。試合後、「個人で推進力を持っていける相手に対し、こっちは2人がかり、3人がかりと束になっていきました。」とコメントしていたことからフアンマやマテウスに対して警戒し、人数を割く必要があったといえる。

そうなると、後方に人数を割くことになることで攻撃に転ずる時に前線に人数がいないためボールを収める拠り所がほしくなる。そこで、FWエロンではなく身長のある宮崎をスタメンで起用したのだろう。シンプルなロングボールでボールを収めることができればカウンターを仕掛けることができるからだ。

相手の守備を逆手にとったビルドアップ

仙台は完全に[4-4-2]のミドルブロックで守っていたわけではない。これまでの試合通りSHが長崎のCBへプレスに行っていた場面もあったため、右SHを前に出して一時的に[4-3-3]かもしくは[4-2-4]のミドルブロックを組むことがあった。

これに対して長崎は、この[4-4-2]を変形させて守ってきた時を狙ってビルドアップを成功させていた。この試合を見て長崎の攻撃が多かったのは左サイドであったはずだ。これは左WB翁長の個人のスキルによるところもあるが、仙台のプレスを逆手にとった戦術的な面もある。

仙台は右肩上がりにプレスを行ってきて右SHは長崎の左CBへプレスに行こうと前方へスライドして準備を行う。この時、左WB翁長は相手のSHとSBの間にポジショニングしてボールを受けようとする。そうなると、相手のSBは翁長をマークしようとするのだが、ここで注目してほしいのがIH澤田のポジショニングだ。澤田が相手のバイタルエリア、特に右CBとSBの間に立つようにポジショニングすることで容易にSBが翁長をマークしないようにしていたことで翁長にパスが回りやすいようにしていた。

なぜ、SBが翁長にマークに行けないかというと、仮に翁長をマークしようと前方にスライドすれば、もともとSBがいたスペースを空けることになる。そのスペースをスルーパスから澤田が裏付けして一気に前進され、中央に折り返せばフアンマやマテウスの強力外国籍選手がゴールを脅かすことになるため、SBは迂闊に翁長へマークへ行けなかったためであると考える。

アタッキングサードでの課題

前述した方法により左サイドを主として効果的にビルドアップを行えていた長崎であったが得点が奪えなかった。仙台のGK林の好セーブやディフェンス陣の体を張った守備によるものもあるが、アタッキングサードでの相手の守備の崩し方がうまくできていなかった。いや、できていなかったわけではないのだがボールを持った選手のスキルとアイデアに頼っており、選手間での連携が拙かったように思える。

実際、左サイドを主に攻めていたが移籍して間もない翁長にボールが集まりやすかったため、翁長の近くにいる澤田、松本との連携がちぐはぐであった。この3人で三角形を作るようにポジショニングできていたが、これを流動的に動くことで相手守備を動かして崩すまでには至らなかった。

しかし、この左サイドだけが問題ではない。バイタルエリアでボールを持った際に長崎の選手は相手のディフェンスライン上で待つことが多い。ボールを持った選手がどのようにするのかを待っている。待つのではなく、1人はディフェンスラインから裏抜けする必要があるのではないか。

ダイアゴナルランの効果

裏抜けといっても真っ直ぐ裏抜けするのではなく、斜め方向『ダイアゴナルラン』をしてほしい。斜め方向に走ることで3つ効果がある。

①ディフェンスラインを下げる=オフサイドラインを下げる

これはダイアゴナルランだからというわけではないが、裏抜けすれば相手ディフェンダーはマークすることになりオフサイドラインを下げることができる。オフサイドラインを下げることができれば、味方の選手がオフサイドを取られるリスクが減りゴールの可能性を高めることができる。

②スペースを作れる

裏抜けすることでディフェンスラインを凸凹にすることや相手ディフェンダーを引き付けることで部分的にスペースを作ることができる。ダイアゴナルランをする人が囮となることでできたスペースを味方の選手が活用できればラストパスを出して得点機会を作ることができる。

③マークの迷いを生む

ディフェンスならば裏抜けする相手をマークせず放置することはないだろう。マークしていたディフェンダーがそのままマークすることもあるが、ダイアゴナルランの効果は斜め方向に走ることで、「そのままマークした方がいいのか?それともマークを受け渡す方ががいいのか?」といったように迷わせることができる。もし、マークしなければフリーとなりスルーパスが来れば決定機だ。

長崎の選手はこのようなオフザボールでの動きが少なく、ボールホルダーと並走するようにしてしまうことで相手守備陣形を崩すことができない。これは、今に始まったことではなく下平前監督の時からみられていたものであり、引いた相手をどのように崩すかが課題だ。

総括

仙台は長崎の外国籍選手を警戒して引いて守るゲームプランを組んできたことで長崎が終始押し込むことができた試合であった。ビルドアップのところは収穫と言っていい内容であるが、相手が引いた際のブロックを崩すのがこれまで通り課題と言える。これからリーグ終盤となれば残留を目指すチームと対戦する際に「長崎から勝点1を取れればよい」という考えで引いて守られた時が崩せるの?といった不安がでてくる。そこで勝点を取りこぼすことがあれば昇格争いから脱落する可能性もあるだろう。

次節は再びホームでコンサドーレ札幌と対戦する。札幌は序盤に躓いていたが徐々に頭角を現してきた印象であり、じわじわと順位を上げてきているチームである。プレーオフ圏内も視野に入ってきているため長崎の1つのライバルチームといえるだろう。だが、昇格をストレートインしたい長崎としてはホームであるためここで弾みをつけたい一戦だ。上位は団子状態であるためこの一戦で勝利できるかどうか重要な試合である。試合内容も注目したいところであるがまず第一に勝利して昇格ラインにいち早く入りたいところだ。

コメント