アウェイの地でジュビロ磐田と対戦したV-ファーレン長崎は0-1の結果に終わり、16試合無敗であった高木監督体制で初めての敗戦となった。この結果により、首位の水戸と勝点4差つけられたうえに3位千葉とは勝点1差まで詰められたことで、自力でのJ2優勝ができたくなったことと自動昇格圏から落ちる可能性が大きくなった。

この一戦による敗因は何なのか。私個人としては相手の対策を思考するあまり、自分たちの強みが何かを見失っていたのではないかと考えている。この試合の長崎に対する磐田の対策と無得点に終わった長崎の攻撃に関して考察していきたいと思う。

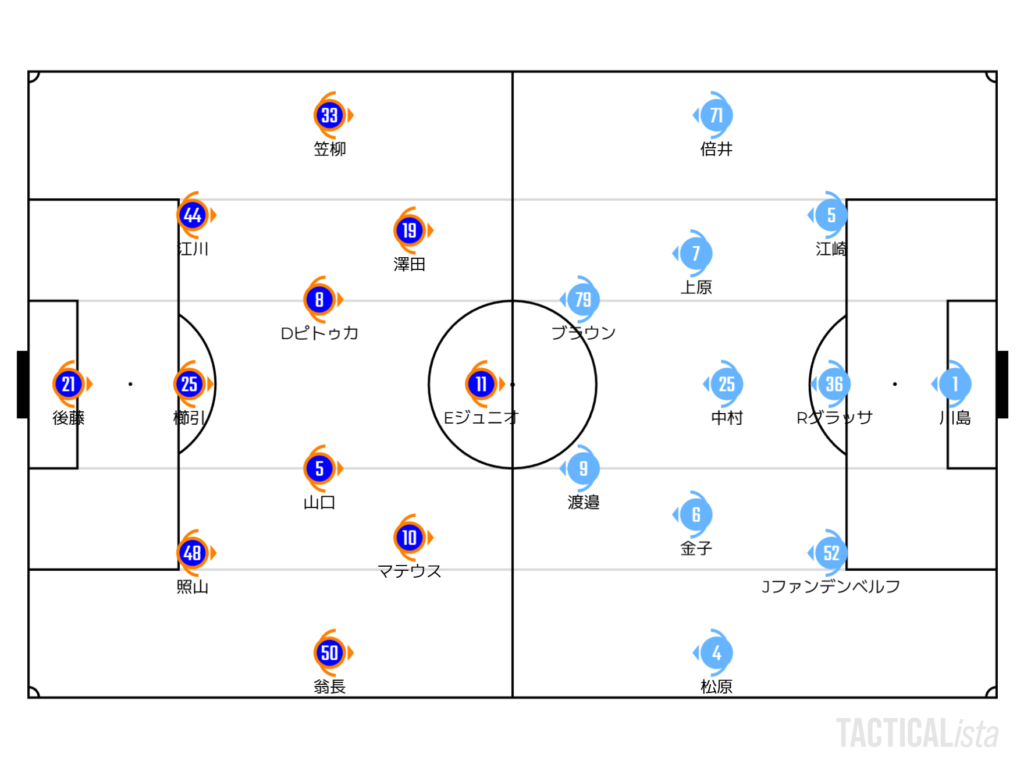

フォーメーション・スタメン

長崎は[3-4-2-1]の基本布陣。前節からCB新井→櫛引の1人を変更。

磐田は[3-5-2]の基本布陣。これまで[4-2-3-1]だったため、それに伴って前節から3人変更。

磐田の長崎対策|修正したプレス方法

夏からみられた長崎対策を磐田も行ってきた。前述した通り、4バックだった基本布陣を[3-5-2]に変更してきたのだ。しかし、それにしては前半30分までは長崎が押しており、先制点が取れそうな雰囲気もあったことから長崎ペースであったと感じた人が多いだろう。だが、前半の終盤から潮目が変わったかのように磐田のペースになったのは何故なのか。それは、磐田が[5-3-2]守備ブロックからのプレス方法を変更してきたからであった。

磐田の5-3-2ブロック|ハマらない守備

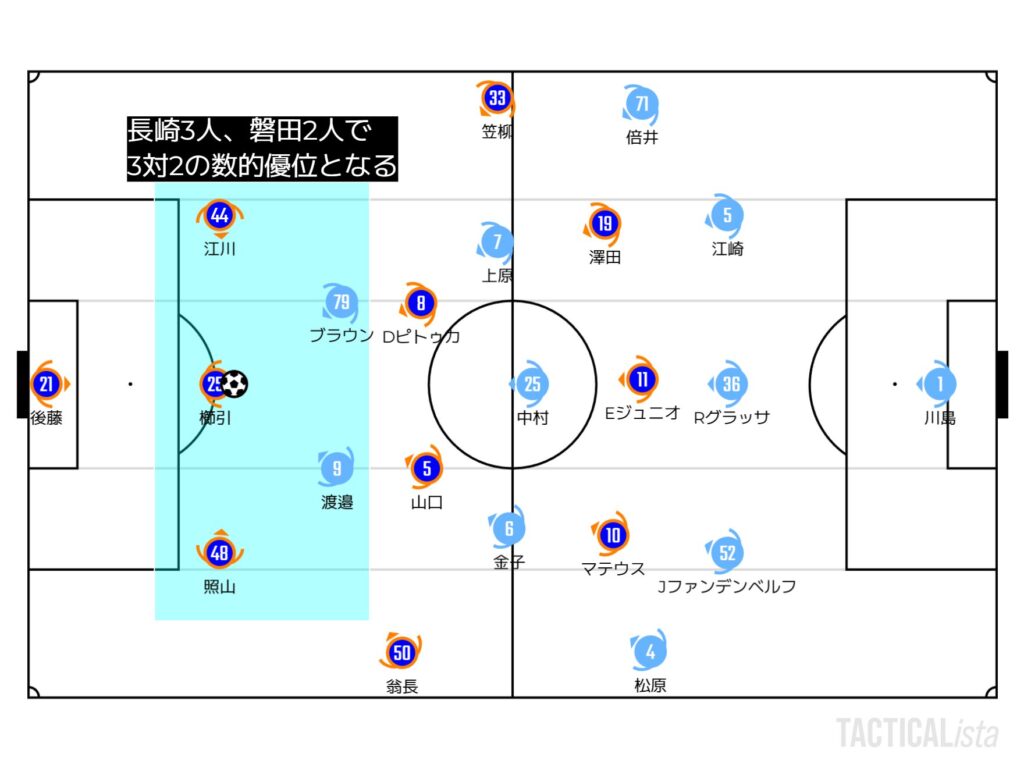

まず、前半始めの磐田の守備ブロックと長崎の攻撃をかみ合わせてみる。磐田は[5-3-2]、長崎は[3-4-2-1]からスタートした。

かみ合わせてみてわかることが長崎が3バックに対して磐田の前線は2枚となる。磐田はこのままボールを奪うためにプレスを行うとしても長崎は数的優位であるためプレスを躱しやすい。

プレスがハマらなければブロックは後退しないといけなくなり、これが長崎が前半開始から攻め立てることができた理由だ。これは、シンプルにシステムの構造上で長崎が優位であったことによって起きたものである。

しかし、前半終盤から磐田のプレス方法を修正してきたことで長崎の攻撃の歯車が狂っていくことになる。

5-2-3プレス|局所的マンツーマンディフェンス

前半の終盤から磐田は[5-3-2]ブロックから[5-2-3]へと可変してプレスを行ってきた。

この可変は実にシンプルであり、ボール側にいる2列目の左右の選手が縦スライドして瞬時に前線3枚となり、長崎のCBと同数になるようにプレスを行ってきた。それに合わせて、ボール側のWBも縦スライドし、長崎のWBへマークをしていた。

このプレス方法は、長崎の左右CBどちらかにパスが出された時に発動していたのが肝だ。急にギアを上げてプレスに来るため、長崎はCB→WBにパスを出すがそこもマークされているため、パスの出しどころもなく勢いよくプレスを浴びることになり、ボール側のエリアが局所的にどこもマンツーマンディフェンスとなっていた。

これまで、長崎対策として[5-2-3]ブロックで守ってくるチームが多かったが、ブロックではなくプレスとして繰り出してきたのは磐田が初めてだったかもしれない。長崎としては、事前のリサーチがなく急にハメられたため混乱が生じた。まるで、現日本代表の前半の死んだふりから後半ギアを上げてプレスしてくる戦法に似ていた。

修正できなかった長崎

これに対して長崎がどのように修正してきたかと書きたいが、残念ながら明確な修正がみられなかった。ただ、中盤のVO山口やIH澤田が相手のプレスをみて状況を打開しようとしていたことは紹介しておきたい。

VO山口は、これまでと同じように最終ラインで数的優位を作ろうと下がるようなポジショニングをしていたが、相手のVOがそのままマークをしてきていた

IH澤田は、縦スライドでプレスに行った2列目の選手が空けたスペースでボールを受けようとしていたり、CBからWBの中継となるようにポジショニングをしていた。

選手個人で打開を試みていたがシュートまで持っていけるような決定的なシーンが非常に少なく、監督・コーチから何か修正案・打開策を提示できなかったのが残念である。

疑問を抱いたマテウスのポジショニング

Xでもポストしたのだが、この試合でも最も疑問に思ったのがマテウスのポジショニングである。これまで、マテウスがポジショニングしていたエリアは、ハーフスペースかサイドレーンであった。そのエリアでボールを受け、ドリブルで相手を交わし展開したりチャンスメイクをしていたのだが、この試合では中央のセンターレーン付近であった。

このポジショニングに困るのが右WB翁長である。前述した磐田のプレスによってWBがボールを持ってもパスの出し所がなくなるため、ボールキープしてくれるマテウスがセンターレーンにポジショニングすると、翁長とマテウスとの距離があまりにも遠くパスが出せない。

これがマテウス個人の判断なのか、それとも監督指示によるものなのかはわからないが、意図がわからないポジショニングであった(修正しないあたり、監督指示なのか?)。

立ち返りたいストロングポイント

この試合をみて、自分たちは一体何が強みなのかを改めて考えるべきではないかと思った。確かに高木体制となって守備は固くなった。しかし、下平前監督から続いているJ2で最も得点を取っている長崎の攻撃が一番のストロングポイントであるはずだ。怒涛の負けなしによって対策をしてくるチームもあり、相手の弱点も研究してそこを突く必要もあるだろう。

だが、迷った時こそ自分たちのストロングポイントに立ち返って戦うことが重要ではないだろう。このストロングポイントである攻撃をもっと深堀りするなら、笠柳・マテウスなどが起点となるサイドからの攻撃が最も強力であるとみている。今は、そこを相手が素早くプレスしてくるように対策してくるため、長崎としてはいかにサイドでスペースを空け、前を向く形でボールを渡すかが鍵になる。

総括・展望

前節の今治戦と同じような対策を講じてきた磐田。サイドへ展開されそうになるとプレスを素早く行い攻撃が滞ってしまった長崎。前節からみられた課題を修正できていない点に残念さがあるが残り3試合はこの改善案が必須であるだろう。

今回の敗戦によって昇格できるか不安に思うファン・サポーターが多いと思うが諦めることは一切ない。このリーグ戦を戦って勝ってきた長崎の攻撃が残り3試合で発揮してくれるはずだ。

私が好きなクラブであるアトレティコ・マドリードのシメオネ監督が「パルティード・ア・パルティード」という言葉をよく口にする。直訳すると「試合ごとに」や「1試合、1試合」という意味になる。

これは、シメオネ監督が結果やタイトルを意識しすぎると、選手がプレッシャーに押しつぶされることを知っているからこそ、先のことを考えすぎず、目の前の試合に集中するという意味で使われる。

まさしく、長崎が置かれている立場にぴったりの言葉ではないだろうか。変に意識せずに目の前の試合に全力で挑む姿をファン・サポーターに見せてほしい。そして、ファン・サポーターも選手を支えるように応援しよう。選手だけじゃない、私たちも「パルティード・ア・パルティード」だ。

コメント